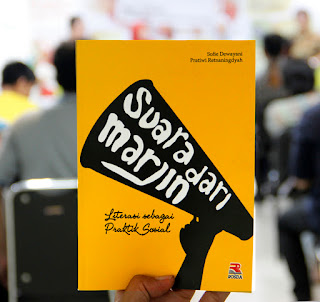

Komentar Atas Buku Suara dari Marjin

Oleh: Satria Dharma

Suara dari Marjin: Literasi sebagai Praktik Sosial

Penulis: Sofie Dewayani & Pratiwi Retnaningdyah

Penerbit: PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Halaman: 229

Tahun terbit: Mei 2017

Harga: Rp78.500

ISBN: 978-602-446-048-8

Penulis: Sofie Dewayani & Pratiwi Retnaningdyah

Penerbit: PT Remaja Rosdakarya, Bandung

Halaman: 229

Tahun terbit: Mei 2017

Harga: Rp78.500

ISBN: 978-602-446-048-8

Apa itu literasi dan mengapa harus ‘dibumikan’? Literasi selama ini memang boleh dikata hanya berupa definisi canggih yang belum benar-benar membumi. Ia hanya dikunyah-kunyah dan dirumus-rumuskan oleh para akademisi di menara gadingnya.

Tentu saja kegiatan literasi telah ada

sebelumnya dan itu bisa dijejaki pada zaman-zaman sebelumnya. Tapi itu masih merupakan

inisiatif-inisiatif perorangan yang sangat elitis, belum merupakan sebuah

gerakan, apalagi berlandaskan semangat keagamaan atau spiritual seperti

dalam Islam.

Bangsa mana saja yang memiliki budaya literasi

tinggi akan menjadi bangsa maju dan berkembang, sebaliknya bangsa yang meninggalkannya akan tertinggal. Literasi menjadi tonggak kebangkitan peradaban, baik di dunia Barat

maupun di dunia Islam. Jadi upaya membangun bangsa sejatinya ialah membangun kembali budaya literasi umat

atau bangsa ini agar kejayaan dapat kita raih kembali.

Rod Welford, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Queensland,

Australia, telah memberi

perhatian khusus untuk literasi. Ia berkata :“Literacy is at the heart of a

student’s ability to learn and succeed in school and beyond. It is essential we

give every student from Prep to Year 12 the best chance to master literacy so

they can meet the challenges of 21st century life.”

Literasi adalah inti atau jantungnya kemampuan

siswa untuk belajar dan berhasil dalam sekolah dan sesudahnya. Tanpa kemampuan

literasi yang memadai, siswa tidak akan dapat menghadapi tantangan-tantangan

Abad Ke-21. Intinya, kemampuan literasi adalah modal

utama bagi generasi muda untuk memenangkan tantangan abad 21. Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan Queensland telah mengeluarkan buku Literacy the Key to

Learning: Framework for Action untuk digunakan sebagai acuan

pendidikan mereka pada tahun 2006-2008.

Bagaimana dengan pendidikan literasi di

Indonesia?

Rendahnya reading

literacy bangsa kita saat ini dan di masa depan akan membuat rendahnya daya

saing bangsa dalam persaingan global. “70 persen anak

Indonesia sulit hidup di Abad Ke-21,” demikian kata Prof. Iwan

Pranoto. Peringkat siswa kita di tes PISA terus berada di bawah sejak tahun

2000 sampai sekarang.

Alhamdulillah, sejak turunnya Permendikbud

23/2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang mencantumkan adanya kewajiban bagi

sekolah untuk membudayakan membaca melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS), maraklah kegiatan literasi di berbagai daerah,

utamanya di sekolah-sekolah. Gerakan Literasi Sekolah ini bak oasis bagi

hilangnya budaya membaca dan menulis bagi siswa di sekolah selama ini.

Sejak gerakan Gerakan Literasi Sekolah diluncurkan, berbagai daerah seolah berlomba untuk

menunjukkan gairah membaca dan menulis siswa dan guru. Contoh, sejak

dideklarasikan sebagai Provinsi

Literasi setahun lalu, DKI Jakarta berhasil mendorong siswanya untuk membaca

sebanyak satu juta buku. Di Surabaya program Tantangan Membaca Surabaya 2015

berhasil memotivasi 39.000 lebih siswa membaca 20 buku per orang. Siswa di SMAN 5 Surabaya berhasil membaca 1.851 buku hanya dalam dua bulan. Berbagai

sekolah berhasil mendorong siswanya untuk menulis dan menerbitkan karya tulis

dalam bentuk buku. Untuk guru program SAGUSABU (Satu Guru Satu Buku) yang

digawangi oleh Media Guru dan SAGUSABU yang dilaksanakan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI) berhasil

mendorong ribuan guru untuk mulai menulis dan menerbitkan buku mereka sendiri.

Literasi telah dibumikan kembali setelah selama ini menghilang dan tidak pernah

dipahami urgensinya.

Buku Suara

dari Marjin ini unik dan menarik karena ditulis oleh dua orang doktor di

bidang bahasa yang sama-sama menggawangi program Gerakan Literasi Sekolah. Tentu saja mereka berdua sangat

otoritatif untuk berbicara tentang literasi dan bagaimana membumikannya karena sama-sama

berprofesi sebagai dosen yang mengajarkan kemampuan literasi. Yang lebih unik

adalah bahwa buku ini berangkat dari penulisan ulang disertasi mereka ketika

mengambil program doktor. Sofie di

University of Illinois at Urbana-Champaign, Amerika Serikat, Pratiwi di

University of Melbourne, Australia.

Yang membuatnya sangat menarik adalah bahwa penulisan ulang disertasi ini

dilakukan dengan gaya bahasa populer yang membuatnya seperti sebuah novel saja

laiknya.

Buku ini sangat penting untuk dibaca oleh para

pengambil kebijakan pendidikan, pelaku pendidikan, maupun para aktivis yang bergerak di bidang pendidikan, baik di

sekolah maupun masyarakat. Pemahaman akan konsep literasi yang kontekstual dan autentik dari para pemangku kepentingan di bidang

pendidikan akan mampu memberikan arahan dalam upaya untuk memberdayakan

masyarakat dalam kegiatan literasi. Apa yang telah dilakukan pemerintah melalu

berbagai programnya akan diperkuat dan diperkaya oleh praktik literasi lokal

yang mengakar pada praktik budaya dan jati diri bangsa.

Satria Dharma, Penggagas Gerakan Literasi Sekolah – IGI (Ikatan

Guru Indonesia).

![[HALAMAN GANJIL]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQ2BbRfWVqMb2p9wWTh5Ba6PMWzbvMXN8Sz4HVXAt4a-2HlNFIcxoYETrj1kTCOJ9osfgIsddJvdl886yC5eh7ONpBNr9wXXHH-aRojRWzcj-dcXOozzgfRPF_lHlUPJEDAbtW/s828-r/halamanganjil+logotype2010%252C+edit.bmp)